티스토리 뷰

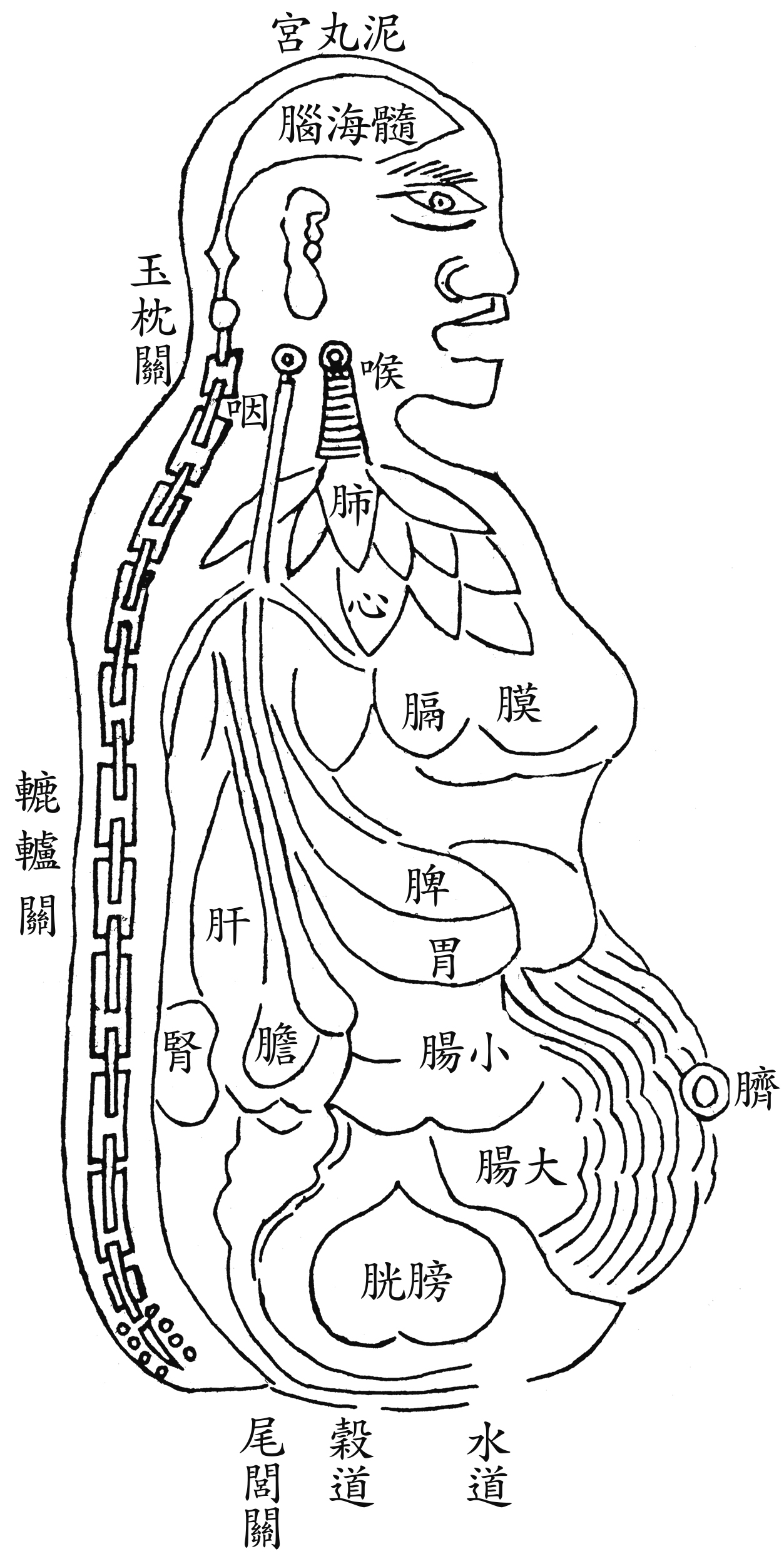

신이 삼가 살피건대, 사람의 몸 속에는 오장육부가 있고 겉에는 근골(筋骨)ㆍ기육(肌肉)ㆍ혈맥(血脈)ㆍ피부(皮膚)가 있어 형태를 갖추며, 정(精)ㆍ기(氣)ㆍ신(神)이 또 장부와 온몸의 주인이 됩니다. 그러므로 도가(道家)의 삼요(三要)와 석씨(釋氏)의 사대(四大)가 모두 이것을 말하는 것입니다.

도가와 불가의 정, 기, 신과 사대를 이렇게 쉽게 요약해두었다.

도가에서는 청정(淸靜)과 수양(修養)을 근본으로 삼고, 의사들은 약이(藥餌)와 침구(鍼灸)로 병을 치료하니 도가는 그 정밀함을 얻은 것이고 의문(醫門)에서는 그 대강을 얻은 것입니다.

1.3

1釋氏論曰, 地水火風和合成人. 筋骨肌肉皆屬乎地, 精血津液皆屬乎水, 呼吸溫煖皆屬乎火, 靈明活動皆屬乎風. 是以風止則氣絶, 火去則身冷, 水竭則無血, 土散則身裂.

석씨(釋氏)가 논하여 말하기를, "사람은 지(地)ㆍ수(水)ㆍ화(火)ㆍ풍(風)이 화합하여 만들어진다. 근골과 기육은 모두 지에 속하고, 정혈과 진액은 모두 수에 속하며, 호흡과 따뜻함은 모두 화에 속하고, 영명(靈明)과 활동은 모두 풍에 속한다. 그러므로 풍이 멎으면 기가 끊어지고 화가 꺼지면 몸이 차가워지며 수가 마르면 피가 없어지고 토가 흩어지면 몸이 갈라진다"고 하였다.

2上陽子曰, 髮齒骨甲假之于地, 涕精血液假之于水, 溫煖燥熱假之于火, 靈明活動假之于風. 四大假合而生也. 地之盛也骨如金, 水之盛也精如玉, 火之盛也氣如雲, 風之盛也智如神.

상양자가, "머리카락ㆍ치아ㆍ뼈ㆍ손발톱은 지에서 빌어온 것이고, 콧물ㆍ정ㆍ혈ㆍ액은 수에서 빌어온 것이며, 따뜻하고 마르고 뜨거운 것은 화에서 빌어온 것이고, 영명(靈明)과 활동은 풍에서 빌어온 것이다. 이 네 가지가 잠시 합쳐져서 사람이 태어나는 것이다. 지(地)가 성하면 뼈가 쇠처럼 단단하고, 수(水)가 성하면 정이 옥처럼 굳으며, 화(火)가 성하면 기가 구름처럼 피어나고, 풍(風)이 성하면 지혜가 신(神)과 같이 크다"고 하였다.

-> 이 대목에서, 우리는 사대라는 것이 외형적인 것을 직접 말하고 있음을 알 수 있다.

3가지 단전

仙經曰, 腦爲髓海, 上丹田, 心爲絳宮, 中丹田, 臍下三寸, 爲下丹田. 下丹田, 藏精之府也. 中丹田, 藏神之府也. 上丹田, 藏氣之府也.《선경》에, "뇌는 곧 수해(髓海)이니 상단전이고, 심은 곧 강궁(絳宮)이니 중단전이고, 배꼽 3촌 아래는 하단전이다. 하단전은 정을 저장하는 곳이고 중단전은 신(神)을 저장하는 곳이고 상단전은 기를 저장하는 곳이다"라 하였다.

2悟眞篇註曰, 人之一身, 禀天地之秀氣而有生, 託陰陽陶鑄而成形. 故一身之中, 以精氣神爲主, 神生於氣, 氣生於精. 故修眞之士, 若執己身而修之, 無過煉治精氣神三物已.

《오진편》의 주(註)에, "사람의 몸은 천지의 빼어난 기를 받아서 태어나 음양의 틀에 맞추어 형(形)이 빚어진다. 그러므로 몸을 주관하는 것은 정, 기, 신인데 신은 기에서 생겨나고 기는 정에서 생겨난다. 그러므로 진(眞)을 수양하는 사람이 자기 몸을 수련한다면, 정, 기, 신을 수련하는 것 외에 다른 방법은 없다"고 하였다.

3邵康節曰, 神統於心, 氣統於腎, 形統於首. 形氣交而神主乎其中, 三才之道也.

소강절이, "신(神)은 심(心)이 거느리고 기(氣)는 신(腎)이 거느리며 형(形)은 머리가 거느린다. 형과 기가 만나고 신이 그 사이에서 주재하는데, 이것이 삼재의 도이다"라 하였다.

보통 삼단전이라고 하면, 하단전이 정, 중단전이 기, 상단전이 신, 이런 순서로 알고 있는 경우가 있는데,

기와 형이 만나 신이 심장에서 주재하는 것이라고 나와 있어,

신을 밝게 함에는 가슴으로 사는 것이 중요함을 알 수 있다.

몸을 튼튼하게 하는 한편, 기운을 조절하고 마음을 밝게 해야 한다.

하단전에 모인 정의 에너지를 배출시키지 않고 기화시키고, 이를 마음을 통해 연기화신하여 세포를 밝게 만드는 것이다.

구선이, "정은 몸의 근본이고 기는 신(神)의 주인이며 형은 신의 집이다. 때문에 신을 지나치게 사용하면 신이 다하고 정을 지나치게 사용하면 정이 다하며 기를 지나치게 사용하면 기가 끊어진다. 사람이 살아가는 것은 신이 있기 때문이고 형은 기에 의지한다. 기가 쇠약해지면 형이 소모되니 이 같은 경우에는 오래 살 수 없다. 유(有)란 무(無)로 인하여 생겨나고 형은 신이 있어야 세워진다. 유는 무의 집이고 형은 신의 집이다. 만약 집을 온전하게 하여 삶을 편안하게 하거나 몸을 수양하여 신을 기르지 않는다면 기는 허공으로 흩어지고 혼은 떠돌아 변질되게 될 것이니, 촞불에 비유하자면 초가 다 타버리면 불이 꺼지는 것과 같고 제방이 무너지면 물을 담을 수 없는 것과 같다. 혼은 양이고 백은 음이다. 신은 기를 먹을 수 있고 형은 미(味)를 먹을 수 있다. 기가 맑으면 신이 밝아지고 형이 피곤하면 기가 탁해진다. 기를 먹는 자는 누구나 죽지 않기 때문에 몸이 하늘을 날지만, 곡식을 먹는 자는 누구나 죽기 때문에 형이 땅으로 돌아간다. 사람이 죽으면 혼은 하늘로 날아가고 백은 황천으로 떨어지는데 수화가 나뉘어져 각각의 본원으로 돌아가는 것이다. 살아서는 함께 있다가 죽어서는 서로 떨어져 혼은 하늘로 날아가고 백은 땅속으로 가라앉으니 자연스러운 것이다. 마치 한 그루 나무를 태우면 연기는 위로 올라가고 재는 밑으로 가라앉는 것이 자연스러운 것과 같다. 신명(神明)은 생화(生化)의 근본이고 정기(精氣)는 만물의 체이니 그 형을 보전하면 살고 그 정기를 기르면 성명(性命)이 길이 보존된다"고 하였다.

신은 기를 먹고

형은 미(味)를 먹는다.

기를 먹는 자는 누구나 죽지 않기 때문에 몸이 하늘을 날고,

곡식을 먹는 자는 누구나 죽기 떄문에 형이 땅으로 돌아간다.

신명은 생화의 근본이다.

봄철 석 달을 발진(發陳)이라고 하는데 천지가 모두 생겨나고 만물이 자라난다. 이 때는 밤에 잠자리에 들고 아침 일찍 일어난다. 천천히 뜰을 거닐고 머리를 풀고 몸을 편안하게 하여, 마음을 생동하게 한다. 무엇이든 살려야지 죽여서는 안 되고, 주어야지 빼앗아서는 안 되고, 상을 주어야지 벌을 주어서는 안 된다. 이것은 봄기운에 호응하는 것이니 양생(養生)의 방법이다. 이것을 지키지 않으면 간을 상하고 여름에 추운 병이 들어 자라나는 힘이 적어진다. 여름 석 달을 번수(蕃秀)라고 하는데 천지가 사귀며 만물이 꽃 피우고 열매 맺는다. 이 때는 밤에 잠자리에 들고 아침 일찍 일어난다. 햇볕을 지겨워하지 말고, 성내지 말고, 꽃봉오리를 피어나게 해야 한다. 기를 내보내며 아끼는 것이 밖에 있는 것처럼 한다. 이것이 여름기운에 호응하는 것이니 양장(養長)의 방법이다. 이것을 지키지 않으면 심을 상하고, 가을에 학질에 걸려 거두는 힘이 적어지며, 겨울에 중병이 든다. 가을 석 달을 용평(容平)이라고 하는데 천기는 쌀쌀해지고 지기는 맑아진다. 일찍 잠자리에 들고 일찍 일어난다. 닭이 울면 깨어나서 마음을 편하게 하여 가을의 엄한 기운을 누그러뜨리고 신기(神氣)를 거두어 준다. 가을 기운을 조절하고 밖으로 마음을 두지 않으며 폐의 기운을 맑게 한다. 이것이 가을기운에 호응하는 것이니 양수(養收)의 방법이다. 이것을 지키지 않으면 폐를 상하고 겨울에 손설이 생겨 간직하는 힘이 적어진다. 겨울철 석 달을 폐장(閉藏)이라고 하는데 물이 얼고 땅이 갈라지며 양(陽)이 움직이지 못한다. 일찍 잠자리에 들고 해가 뜬 뒤에 일어나야 한다. 마음을 숨기는 듯, 딴 생각이 있는 듯, 무엇인가 있는 듯이 한다. 추운 곳보다는 따뜻한 곳에 가고 피부에서 기가 자주 새어 나가지 않도록 한다. 이것이 겨울 기운에 호응하는 것이니 양장(養藏)의 방법이다. 이것을 지키지 않으면 신(腎)을 상하고 봄에 다리가 약해져 살리는 힘이 적어진다. 사시와 음양은 만물의 근본이다. 그리하여 성인이 봄ㆍ여름에는 양을 기르고, 가을ㆍ겨울에는 음을 길러 그 근본을 따른 것이다. 이렇게 음양의 생(生)ㆍ장(長)ㆍ수(收)ㆍ장(藏)의 문에서 만물과 함께 올라갔다 내려갔다 하였다. 근본을 거스르면 뿌리를 잘라내는 것과 같아서 진(眞)이 사라진다. 그러므로 음양과 사시는 만물의 시작과 끝이고 생사의 근본이다. 근본을 거스르면 재앙을 입고 근본을 따르면 병들지 않는다. 이것을 도를 안다고 한다. 《내경》

구선이, "옛날의 신성한 의사들은 사람의 마음을 치료할 수 있어서 미리 질병에 걸리지 않도록 하였다. 그런데 요즘 의사들은 사람의 질병만 치료할 줄 알고 사람의 마음을 치료할 줄 모른다. 이것은 근본을 버리고 말단을 좇는 것이며, 그 근원을 궁구하지 않고 흐름만을 좇아가면서 질병이 낫기를 바라는 것이니 어리석은 일이다. 비록 한때 요행으로 낫게 할 수는 있지만 세속의 우매한 의사들이나 하는 일이니 취할 것이 못 된다. 태백진인이 '그 질병을 치료하려면 먼저 그 마음을 다스려야 한다. 먼저 그 마음을 바르게 해야만 도에 의지할 수 있다'고 하였다. 병자로 하여금 마음속에 있는 의심과 생각들, 모든 망념과 모든 불평, 모든 차별심을 다 없애고 평소 자신이 저질렀던 잘못을 깨닫게 하면, 곧 몸과 마음을 비우고 자기의 세계와 사물의 세계를 일치시킬 수 있다. 이 상태가 지속되어 마침내 신(神)이 모이게 되면 저절로 마음이 편안하게 되고 성정이 화평하게 된다. 결국 세간의 모든 일이 공허하고 종일토록 한 일이 모두 망상이며 나의 몸이 모두 헛된 환영이고 화복은 실제로 있는 것이 아니며 생사가 한낱 꿈이라는 것을 깨닫게 될 것이다. 확실히 알아 한순간에 모든 것이 풀리게 되면 마음이 저절로 깨끗해지고 질병은 저절로 낫게 된다. 이와 같으면 약을 먹기도 전에 질병은 사라진다. 이것이 도(道)를 가지고 마음을 다스려 질병을 치료하는 진인의 큰 법이다"라 하였다.

백옥섬(白玉蟾)이, "사람이 마음을 비우면 도(道)와 하나가 되고 마음을 두면 도와 어긋난다. 이 '무(無)'라는 글자는 모든 유(有)를 남김없이 포괄하는데 만물을 낳고도 고갈되지 않는다. 천지가 비록 크다고는 하지만 유형의 것을 부릴 수 있어도 무형의 것은 부릴 수 없고, 음양이 비록 묘하다고는 하지만 기가 있는 것은 부릴 수 있어도 기가 없는 것은 부릴 수 없다. 오행이 지극히 정미롭다고는 하지만 수(數)가 있는 것은 부릴 수 있어도 수(數)가 없는 것은 부릴 수 없고, 온갖 생각이 어지러이 일어나도 인식할 수 있는 것은 부릴 수 있어도 인식할 수 없는 것은 부릴 수 없다. 지금 이 이치를 수양하는 방법 중에 형(形)을 단련하는 것이 가장 좋다. 형을 단련하는 묘미는 신(神)을 모으는 데 있다. 신이 모이면 기가 모이고 기가 모이면 단(丹)이 만들어지고 단이 만들어지면 형이 단단해지고 형이 단단해지면 신이 보전된다. 그러므로 송제구가 '형을 잊어 기를 기르고 기를 잊어 신을 기르며 신을 잊어 허(虛)를 기른다'라고 한 것이니, '잊는다'는 것은 곧 아무것도 없다는 것이다. '본래 아무것도 없는데 어느 곳에 티끌이 있겠는가? '라고 한 말이 바로 이것을 가리키는 것이다"라 하였다.

1) 난 이 대목이 굉장히 중요하게 다가온다. 음양오행이 모든 것인줄 알고, 천지가 모든 것인줄 알지만, 천지는 무형의 것을 부릴 수 없다 하고, 음양은 기가 아닌 것은 부릴 수 없으며, 오행은 수가 아닌 것을 부릴 수가 없다.

2) 이치를 수행함에 가장 좋은 것은 형을 단련하는 것인데, 형을 단련하는 묘미는 신을 모으는데 있다. 신이 모이면 기가 모이고 기가 모이면 단(丹)이 만들어지고 단이 만들어지면 형이 단단해지고 형이 단단해지면 신이 보전된다. 그러므로 송제구가 '형을 잊어 기를 기르고 기를 잊어 신을 기르며 신을 잊어 허(虛)를 기른다'라고 한 것이니, '잊는다'는 것은 곧 아무것도 없다는 것이다. 신을 모아 형을 단련하는 것이다.

여기서 추론할 수 있는 부분은, 허(꿈(추억))을 통해 신을 기른다는 것이다.

《양성서》에, "사람들이 수양하고 섭생하는 도에는 각각 그 방법이 있다. 그 대요는 정을 손상시키거나 기를 소모하거나 신을 상하게 하지 않는 것이다. 이 3가지가 도가에서 말하는 정을 보전하고 기를 보전하고 신을 보전한다는 것이다. 매일 아침 첫닭이 울 때 일어나 앉아 이불을 두른 채로 호흡을 조절하고 치아를 맞부딪쳐[叩齒] 신을 모은다. 한참을 이렇게 하여 신기가 안정된 후, 화후(火候)를 시행하여 수십 번 반운하면 곧 몸 전체가 화창하고 혈맥이 저절로 흘러가는 것을 느낀다. 이러한 때에 입에서 침이 생겨 신기가 가득 차면, 곧 입안에서 크게 돌려 삼킨 후에 단전으로 들여보내 원양(元陽)을 보한다. 반운이 끝나면 평소에 보양하는 약을 먹고, 양 손을 문질러 열이 나게 한 후에 도인을 한다. 도인을 마치면 머리 빗고 양치하고 세수를 한 후에 향을 피우고 통장(洞章)을 한 번 묵송한 뒤 정원을 백 보쯤 산책한다. 해가 3-5길 정도 올라오면 죽을 먹는 데, 다 먹고 나면 손으로 배를 문지르며 이삼백 보를 걷는다. 이것이 양생(養生)의 대략이니 반드시 알아야만 한다"고 하였다.

-> 이것이 바로 직접적이고 명백한 가르침이다.

1) 매일 아침 첫닭이 울 때 일어나 이불을 두른 채로 호흡을 조절하고 치아를 맞부딪쳐 신을 모을 수 있다.

2) 한참 이렇게 하여 신기가 안정되고 화후를 시행하여 수십번 반운하면 곧 몸 전체가 화창하고 혈맥이 저절로 흘러가는 것을 느낀다.

3) 이러한 때에 입에서 침이 생겨 신기가 가득차면 곧 입안에서 크게 돌려 삼킨 후에 단전으로 들여보내 원양을 보할 수 있다.

4) 반운을 마치고 보양하는 약을 먹고, 양 손을 문질러 열이 나게 한 후에 도인을 한다.

5) 도인을 마치고 머리빗고 양치하고 세수를 한 후에 향을 피우고 통장을 한 번 묵송하고 정원을 백 보쯤 산책한다.

6) 해가 3-5길 정도 올라오면 죽을 먹고, 손으로 배를 문지르면서 이삼백 보를 걷는다.

《태식론》에, "복식은 다음과 같이 한다. 한밤중 자시(子時)에 눈을 감고 동쪽을 향하여 정좌하고 뱃속의 묵은 기를 2-3번 불어내고는 숨을 멈추었다가 곧 콧속으로 몇 모금의 맑은 공기를 약간 들이마신다. 혀 밑에는 두 개의 혈(穴)이 있는데 신(腎)과 통하는 구멍이다. 혀를 입천장에 대고 잠시 숨을 멈추고 있으면 진액이 저절로 나온다. 이것을 입에 가득 채워 헹군 다음 서서히 삼키면 저절로 오장으로 들어간다. 이것은 기가 단전으로 돌아가는 것이다. 자시와 축시 사이에 하는 것이 좋은데 여의치 않으면 인시가 되기 전에 해도 된다. 자세는 누워서 하는 것도 괜찮다"고 하였다.

또, "사람이 늘 옥천(玉泉)을 마시면 오래 살고 얼굴에서 빛이 나는데 옥천이란 입 속에 있는 침이다. 닭이 울 때, 이른 새벽, 해가 뜰 때, 정오가 다가올 때, 정오, 오후, 해가 질 때, 황혼 무렵, 자정 등 하루에 9번씩 입을 헹구어 삼킨다"고 하였다.

구선이, "한(漢)나라의 괴경은 120세에도 기력이 매우 성하였다. 아침마다 침을 삼키고 14번씩 치아를 맞부딪쳤다고 한다. 이를 연정(鍊精)이라 한다. 또한 두경승과 왕진상은 침으로 입을 헹구어 삼켰는데 이를 태식(胎息)이라고 한다"고 하였다.

-> 침을 삼켜 연정할 수 있음을 알 수 있다.

《양생서》에, "밤에 잠이 깼을 때는 늘 치아를 9번 맞부딪치고 침을 9번 삼킨 후 손으로 코의 좌우와 상하를 수십 번 문지른다"고 하였다.

또, "매일 아침 일찍 일어나 치아를 맞부딪치고 침으로 입안을 헹군 뒤 한 입 가득 삼킨다. 코를 찡그리고 숨을 멈춘 뒤 오른손을 머리 위로 넘겨 왼쪽 귀를 14번 당기고 다시 왼손을 머리 위로 넘겨 오른쪽 귀를 14번 당긴다. 이렇게 하면 귀가 밝아지고 오래 산다"고 하였다.

-> 신을 안정시키고 신을 기르는 방법이 될 것이다.

또 "손바닥을 열이 나게 비빈 후 두 눈을 14번 문지르면 눈의 예장(瞖障)이 저절로 없어지고 눈이 밝아지며 풍이 사라진다. 이마를 자주 문지르는 것을 '천정(天庭)을 닦는다'고 하는데, 발제까지 14번 문지르면 얼굴에서 절로 빛이 난다. 또한 중지로 콧마루 양쪽을 20-30번 문질러 표리가 모두 열이 나게 하는 것을 '중악(中岳)에 물을 댄다'고 하는데, 이런 방법으로 폐를 적셔준다. 횟수에 상관없이 손으로 귓바퀴를 문지르는 것을 '성곽(城郭)을 닦는다'고 한다. 이렇게 하면 신기(腎氣)를 보하고 귀가 먹는 것을 막을 수 있다"고 하였다.

-> 이렇게 하면 얼굴에 빛이 날 뿐만 아니라, 실제로 폐와 신장이 견실해지며, 몸이 밝게 빛날 것이다.

구선이 노래하기를,

1) "눈을 감은 채 마음을 고요히 하여 앉고서

-> 가부좌를 틀고 앉는다

2) 악고(握固)하여 가만히 신(神)을 가다듬는다.

-> 악고는 엄지손가락을 안으로, 네 손가락을 밖으로 하여 주먹을 쥐는 것이다

3) 치아를 36번 맞부딪치고

-> 이렇게 하여 심신(心神)을 모은다

4) 두 손으로 곤륜(崑崙)을 감싼다.

-> 곤륜은 머리이다. 목 뒤로 손을 깍지끼고 9번 숨을 쉬는데, 숨소리가 귀에 들리지 않게 한다

5) 좌우에서 천고(天鼓)를 울려 24번 들리게 한다.

-> 두 손바닥으로 두 귀를 가리고 먼저 둘째손가락으로 중지를 눌러서 머리 뒤를 튕긴다

6) 천주(天柱)를 조금씩 흔들고

-> 고개를 24번 좌우로 돌려 어깨가 따라 움직이게 한다

7) 적룡(赤龍)으로 침을 휘저어 뒤섞는다.

-> 적룡은 혀다. 혀로 입안을 휘저어 침이 나오게 한 뒤 그것을 삼킨다

8) 침으로 36번 양치하니 신수(神水)가 입안에 가득하다.

-> 신수는 입안의 침이다

9) 입 속의 침을 세 번 나누어 삼키면

-> 양치한 침을 세 모금으로 나누어 꼴깍 소리를 내며 삼킨다

10) 용이 움직여 호랑이가 스스로 달려가는 격이 된다.

-> 용은 침이고 호랑이는 숨이다

11) 숨을 참고 손으로 문질러 열을 내고

-> 코로 맑은 기를 들이키고 잠시 숨을 참는다. 손으로 코를 문질러 매우 뜨겁게 한 뒤 천천히 콧속의 숨을 내보낸다

12) 몸 뒷쪽의 정문(精門)을 문지른다.

-> 정문은 허리 뒤의 외신(外腎)이다. 손바닥을 모아 문지른 뒤에는 손을 거두어 악고한다

13) 한 모금의 기를 다한 후에

-> 다시 숨을 참는 것이다

14) 불이 배꼽에서 타오른다고 상상한다.

-> 심화(心火)가 아래로 내려와 단전을 태운다고 상상하고 아주 뜨거워지면 뒤의 방법을 쓴다

15) 좌우로 녹로(轆轤)를 돌리고

-> 머리를 숙이고 양어깨를 36번 흔든다. 불이 단전으로부터 쌍관(雙關)을 뚫고 뇌호(腦戶)에 들어간다고 상상하며 코로 맑은 기를 들이쉬고는 잠시 숨을 참는다

16) 두 다리를 쭉 편다.

-> 두 다리를 곧게 편다

17) 손을 깍지낀 채 허공에 뻗고

-> 손을 깍지끼고 3번 혹은 9번 위로 펴준다

18) 고개를 숙이고 발을 자주 잡아당긴다.

-> 두 손을 앞으로 향하게 하여 두 발바닥을 13번 당기고 나서 발을 거두고 단정히 앉는다

19) 이렇게 하여 물이 거슬러 올라오기를 기다리니

-> 입안에서 침이 나오기를 기다린다. 나오지 않으면 앞의 방법과 같이 하여 혀를 재빨리 휘저어 침이 나오게 한다

20) 다시 침으로 양치하고 또다시 삼킨다. 이 같이 3차례 반복하면 신수(神水)를 9번 삼킨 것이 된다.

->한 모금을 3번에 나누어 삼키고 이것을 3번 반복하니 9번이 된다

21) 꼴깍 삼키는 소리에 백맥(百脈)이 절로 고르게 되고 하거(河車)가 운반을 마치니

-> 어깨와 몸을 흔드는 것 24회와 다시 녹로를 돌리는 것 24회이다

22) 불이 피어올라 몸을 두루 태운다.

-> 단전의 불이 아래에서 올라와 두루 태운다고 상상한다. 이 때 입과 코를 막고 숨을 잠시 멈춘다

23) 사마(邪魔)가 감히 다가오지 못하고 잠을 잘 때도 정신을 잃지 않는다. 추위와 더위도 들어올 수 없고 병과 재앙도 머물 수 없다. 자시(子時) 후 오시(午時) 전에 수행하니 건곤이 하나로 된다. 순환하여 차례대로 돌아가니 팔괘가 꼬리를 물고 돌아간다"고 하였다.

참으로 엄청난 수행법들이다.

《태을진인칠금문》에, "첫째, 말을 적게 하여 내기(內氣)를 기른다. 둘째, 색욕을 경계하여 정기(精氣)를 기른다. 셋째, 음식을 담백하게 먹어 혈기를 기른다. 넷째, 침을 삼켜 오장의 기를 기른다. 다섯째, 성을 내지 않아 간기를 기른다. 여섯째, 음식을 맛있게 먹어 위기(胃氣)를 기른다. 일곱째, 생각을 적게 하여 심기를 기른다. 사람은 기로 살아가고 기는 신(神)으로 성해진다. 기를 기르고 신을 온전하게 하면 참된 도를 얻을 수 있다. 이 세상 여러 가지 것들 중에 원기를 가장 먼저 보존해야 한다"고 하였다.

《황정경》에서 "그대가 오래 살고자 한다면 곤륜(崑崙)을 닦아야 한다"고 했다. 머리는 빗질을 많이 해야 하고 손은 얼굴에 두어야 하고 치아를 자주 맞부딪쳐야 하고 침은 항상 삼켜야 하고 기는 세심하게 단련해야 한다는 것이다. 이 다섯 가지가 곤륜을 닦는 방법인데, 곤륜은 곧 머리를 가리킨다.

갈선옹의 《청정경》에, "사람이 욕심을 버리면 절로 마음이 고요해지고 마음을 맑게 하면 절로 신(神)이 깨끗해져서 저절로 육욕(六欲)이 생기지 않고 삼독(三毒)이 소멸된다. 사람의 마음은 비우면 맑아지고 바르게 앉으면 고요해지며, 적게 말하고 적게 들으면 신(神)과 명(命)이 보존된다. 말을 많이 하면 기가 상하고, 자주 기뻐하면 감정이 흐트러지고, 자주 성을 내면 감정을 상하고, 자주 슬퍼하거나 생각이 많으면 신(神)을 상하고, 욕심을 부려 몸을 피곤하게 하면 정을 상한다. 이러한 행위들은 수행하는 사람들이 해서는 안 된다"고 하였다.

또, "양성(養性)하는 선비는 침을 멀리 뱉지 않고 빨리 걷지 않는다. 너무 많이 들으려 하지 않고 너무 많이 보려고 하지 않는다. 배가 너무 고프기 전에 먹되 과식하지 않고, 갈증이 심하지 않은 상태에서 물을 마시되 지나치게 마시지는 않는다"고 하였다.

《역진론》에, "큰 수행을 하는 사람은 단약을 먹은 뒤에 진화(眞火)를 움직여 몸을 봉양한다. 불덩이를 움직일 때는 갑자기 미려관에 무언가 있음을 느끼게 되고 척추 옆 녹로관과 옥침관을 치받으며 물방울 떨어지는 소리가 나면서 이환궁으로 거슬러 올라간다. 다시 이환궁에서 입천장으로 부딪치다가 알알이 입 속으로 내려가는데 그 맛은 차가운 연유와 같이 향기롭고 달며 연하다. 이와 같이 느끼면 금액(金液)이 단전으로 돌아가는 것이다. 이것을 서서히 삼켜서 단전으로 내려보낸다. 멈추지 않고 이와 같이 하면 오장이 청허해진다. 눈을 감고 자신의 내면을 보면 장부가 불로 비추듯 자세히 보이며 점차 금빛이 몸을 덮는데, 이것이 진경(眞景)의 모습이다"라 하였다.

《문답》에, "환단의 요체는 신수(神水)와 화지(華地)에 있다. 신수는 액(液)이고 그 수(水)가 입에 고인 것을 화지라고 한다"고 하였다.

소자(邵子)가, "하늘의 신(神)은 해에서 나오고 사람의 신(神)은 눈으로 나온다. 그래서 나는 눈이 가는 곳에 마음도 간다고 말하였다. 그러므로 몸 안을 단련하는 방법은 눈으로는 코를 보면서 코를 배꼽에 대응시키고, 심화(心火)를 내려 단전으로 들어가게 하는 것이다. 이것은 잠깐만 노력하면 할 수 있다"고 하였다.

《양성서》에, "섭생을 잘 하려는 사람은 하루와 한 달의 금기를 어기지 말고 일년 사계절에 맞춰 살아야만 한다. 하루의 금기는 저녁에 포식하지 않는 것이고, 1달의 금기는 그믐에 만취하지 않는 것이고, 1년의 금기는 겨울에 멀리 여행하지 않는 것이고, 평생의 금기는 밤에 불을 켜고 성생활을 하지 않는 것이다"라 하였다.

《포박자》에, "섭생을 잘하는 자는 늘 생각을 줄이고, 생각을 마음에 품지 않으며, 욕심을 줄이고, 일을 줄이며, 말을 줄이고, 웃음을 줄이며, 근심을 줄이고, 즐거움을 줄이며, 기쁨을 줄이고, 성냄을 줄이며, 조금만 좋아하고, 조금만 미워한다. 이 12가지를 줄이는 것이 양성의 요령이다. 생각이 많으면 신(神)이 위태롭고, 생각을 마음에 품고 있으면 뜻이 흩어진다. 욕심이 많으면 뜻이 어두워지고, 일이 많으면 형(形)이 피로해진다. 말이 많으면 기가 부족해지고, 웃음이 많으면 오장이 상한다. 근심이 많으면 마음이 떨리고, 즐거움이 많으면 생각이 넘치게 된다. 많이 기뻐하면 어지럽게 뒤섞이고, 성을 많이 내면 백맥(百脈)이 안정되지 않는다. 좋아하는 것이 많으면 미혹되어 이치를 따지지 못하고, 미워하는 것이 많으면 초췌해지고 즐거움이 없게 된다. 이 12가지를 없애지 않으면 영위(榮衛)가 길을 잃고 혈기가 제멋대로 흘러 생명의 근본을 잃게 된다"고 하였다.

《양생서》에, "봄에는 늦게 자고 일찍 일어나고 여름과 가을에는 밤늦게 자고 일찍 일어나며 겨울에는 일찍 자고 늦게 일어나는 것이 사람에게 이롭다. 일찍 일어나더라도 닭이 울기 전에 일어나면 안 되고, 늦게 일어나더라도 해가 뜬 뒤에 일어나면 안 된다"고 하였다.

큰바람ㆍ큰 비ㆍ짙은 안개ㆍ심한 더위ㆍ심한 추위ㆍ큰 눈은 모두 피해야 한다. 갑작스런 회오리바람이나 폭우ㆍ천둥과 번개로 어두워지는 것은 모두 여러 가지 용과 귀신이 지나가기 때문이다. 이 때는 방에 들어가서 문을 닫은 채 향을 피우고 고요히 앉아 그것을 피해야 한다. 그렇게 하지 않으면 사람이 다친다.

구선이, "여름은 사람의 정(精)과 신(神)이 약해지는 계절이다. 이 때에는 심(心)이 왕성해지고 신(腎)은 쇠약해져서 신정(腎精)이 녹아 물이 된다. 이것은 가을에야 응집되고 겨울이 되어야 비로소 굳어지기 때문에 여름에는 더욱 보호하고 아껴야 한다. 그러므로 여름에는 나이에 상관없이 모두 따뜻한 음식을 먹어야 한다. 그래야만 가을에 곽란으로 토하고 설사하는 우환을 겪지 않는다. 뱃속이 늘 따뜻한 사람은 자연히 모든 질병이 생기지 않고 혈기가 왕성해진다"고 하였다.

손진인의 〈양생명〉에, "사람이 몸으로 일을 하면 온갖 병이 생기지 않는다. 술을 취하게 마시지 않으면 모든 질병이 생기지 않는다. 밥을 먹고 나서는 100보를 걸으면서 손으로 배를 자주 문지른다. 인일(寅日), 축일(丑日)에는 손톱과 발톱을 깎고 머리를 100번씩 빗어준다. 배부르면 서서 소변을 보고 배고프면 앉아서 소변을 본다. 바람을 쏘이며 다니지 말고 바람구멍이 없는 방에 머무른다. 밤에는 늘 발을 씻고 누워야 하고 배불리 먹지 않는다. 생각을 많이 하면 신(神)이 많이 상하고 희노애락이 심하면 기가 많이 상한다. 콧속의 털을 자주 깎고 땅에 침을 뱉지 않는다. 새벽에 침대에서 일어날 때 왼발을 먼저 디디면 하루 종일 재앙이 없고 사기와 악귀를 물리칠 수 있다. 칠성보(七星步)를 걸으면 오래 살고 즐거워진다. 신맛은 근을 상하게 하고, 쓴맛은 뼈를 상하게 하며, 단맛은 살에 좋지 않고, 매운맛이 지나치면 정기(正氣)를 해치며, 짠맛이 지나치면 수명을 재촉한다. 그렇기 때문에 한 가지 맛에만 치우치지 말아야 한다. 봄ㆍ여름에는 정액을 덜 배설하고, 가을ㆍ겨울에는 성생활을 금해야 한다. 혼자 자는 것이 진(眞)을 지키는 것이고, 고요히 삼가는 것이 가장 귀한 것이다. 돈과 재물은 타고난 분수가 있으니 만족할 줄 아는 것이 좋다. 억지로 알려고 하는 것이 큰 우환거리이니 욕심을 줄이면 끝내 재앙이 없을 것이다. 신(神)을 고요히 하여 늘 편안하게 하는 것이 도를 닦을 때 늘 지켜야 할 일이다. 이것을 벽에 써서 군자에게 전한다"고 하였다.

손진인의 〈양생명〉에, "심하게 성을 내면 기가 상하고, 생각이 많으면 신(神)이 크게 상한다. 신(神)이 피로하면 심(心)도 피로해지기 쉽고, 기가 약하면 병이 생긴다. 지나치게 슬퍼하거나 즐거워해서는 안 되고 음식은 늘 고르게 먹어야 한다. 밤에 취하지 않도록 조심하고 새벽에 성내는 것을 가장 경계해야 한다. 해시(亥時)에 잘 때 천고(天鼓)를 울리고, 인시(寅時)에 일어날 때 침으로 양치하면 사기가 침범하기 어렵고 정기(精氣)가 저절로 온몸에 퍼진다. 여러 가지 병에 걸리지 않으려면 늘 오신(五辛)을 삼가야 한다. 신(神)을 편안히 하려면 기쁘고 즐겁게 살아야 하고, 기를 아껴 온화함과 순수함을 보전한다. 오래 살고 일찍 죽는 것에 대해 운명을 따지지 말고 수행을 해야 하니, 수행을 하느냐 마느냐는 본인에게 달려 있다. 만약 이 방법을 제대로 따른다면 수월하게 진(眞)을 만날 수 있다"고 하였다.

상진자의 〈양생문〉에, "술을 많이 마시면 혈기가 어지러워지고, 음식을 담백하게 먹으면 신(神)과 혼(魂)이 저절로 편안해진다. 아침에 양치하는 것보다 밤에 양치하는 것이 낫고, 저녁에 먹는 것보다 새벽에 먹는 것이 좋다. 귀가 울면 반드시 신(腎)을 보해야 하고, 눈이 어두우면 반드시 간(肝)을 치료해야 한다. 마시는 것을 절제하면 비(脾)가 저절로 튼튼해지고, 생각을 적게 하면 신(神)이 반드시 편안해진다. 땀이 날 때는 바람에 마주하여 서 있지 말고, 빈속에 차를 많이 마시면 안 된다"고 하였다.

단계의 〈음식잠〉에, "부모가 남겨주신 귀한 몸이 음식 때문에 상하는 경우가 허다하네. 여기있는 이내 몸은 허기와 갈증이 자주 일어 음식을 해먹으며 살아가게 되어 있다. 저 어리석은 사람들은 입맛대로 맛있는 음식을 지나치게 먹으니 질병이 벌떼처럼 일어나 병에 걸리는 것이다. 그 기미는 아주 미약하지만 입맛이 당기는 대로 지나치게 먹다 보면 자기도 모르게 갑자기 병이 생기게 된다. 이렇게 되면 마시지도 먹지도 못하여 부모에게 걱정을 끼치고 의사를 찾고 기도하며 여러 가지 방법을 쓰게 된다. 산골에 사는 가난한 사람들은 담박한 맛에 익숙하므로 움직임이 굼뜨지 않고 몸도 편안하다. 똑같은 기와 똑같은 몸을 타고났으나 나에게만 유독 병이 많은 사실에서 하나의 실마리를 깨닫는다면 거울에 먼지가 걷혀서 맑아지는 것과 같을 것이다. '음식을 절제하라'고 한 것은 《주역》의 상사(象辭)이고, '작은 것을 아끼다가 큰 것을 잃는다'고 한 것은 맹자가 풍자한 것이다. 입은 병을 불러오고 또한 그대의 덕을 해친다. 술병의 주둥이처럼 입을 막아 놓고 가려먹으면 음식을 먹어도 싫증이 나지 않을 것이다"라 하였다.

'의학' 카테고리의 다른 글

| 동의보감 (3) - 단방 (0) | 2019.09.22 |

|---|---|

| 동의보감 (2) - 본성을 길러 오래 살게 하는 약 (0) | 2019.09.22 |

| 손의 혈자리와 기맥 (0) | 2019.09.22 |

| 양자의학 (0) | 2019.09.21 |

| 동서양의 합일점 - 파동 에너지 (0) | 2019.09.21 |